味精,化学名称为谷氨酸钠,是一种广泛使用的食品增味剂。自20世纪初被发现以来,它已成为全球厨房和食品工业中不可或缺的调味品。围绕味精的争议与误解也一直存在。本文将从历史、作用机制、安全性及使用建议等方面,全面探讨这一常见的食品添加剂。

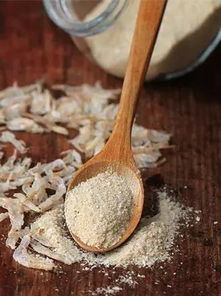

历史溯源上,味精最早由日本科学家池田菊苗于1908年从海带中提取出来。他发现谷氨酸钠能显著增强食物的鲜味,并称之为“umami”(鲜味),成为继甜、酸、咸、苦之后的第五种基本味觉。随后,味精通过工业化生产迅速普及,尤其在亚洲菜肴中广泛应用。20世纪中期,随着全球化进程,味精进入西方市场,但同时也引发了“中餐馆综合征”的争议,尽管后续科学研究并未证实其与健康问题的直接关联。

味精的作用机制基于其化学特性。谷氨酸钠是谷氨酸的钠盐,而谷氨酸是一种天然存在于许多食物(如番茄、奶酪和蘑菇)中的氨基酸。当味精溶解于食物中时,它会与舌头的味觉受体结合,增强食物的鲜味和整体风味。这种增味效果不仅适用于汤类、酱料和腌制食品,还能在低盐饮食中帮助提升口感,减少钠的摄入量。研究表明,味精的鲜味受体在人类进化中可能有助于识别富含蛋白质的食物,从而支持营养摄取。

关于安全性,世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)的食品添加剂联合专家委员会(JECFA)已将味精归类为“公认安全”(GRAS)的食品添加剂。大量科学研究,包括双盲对照试验,未发现味精对大多数人产生不良反应。少数人可能报告头痛或恶心等症状,但这类反应通常与个体敏感性相关,且发生率极低。值得注意的是,味精的钠含量约为食盐的三分之一,因此在控制钠摄入方面,它可能是一个更健康的选择。对于特定人群,如对谷氨酸敏感者或某些代谢疾病患者,建议谨慎使用。

在日常使用中,味精应适量添加。一般建议在烹饪后期加入,以避免高温下可能产生的苦味。它与天然食材如肉类、蔬菜搭配,能提升菜肴的层次感,而无需过度依赖盐或油脂。同时,消费者应阅读食品标签,了解加工食品中味精的含量,以保持均衡饮食。随着食品科技的发展,现在也有许多替代品,如酵母提取物或天然鲜味剂,可供选择。

总而言之,味精是一种安全有效的调味品,其负面形象多源于误解而非科学证据。通过合理使用,它不仅能丰富我们的饮食体验,还能在健康饮食中发挥作用。未来,随着公众教育的深入和研究的推进,味精有望继续在美食世界中扮演重要角色。